- 2023年12月14日

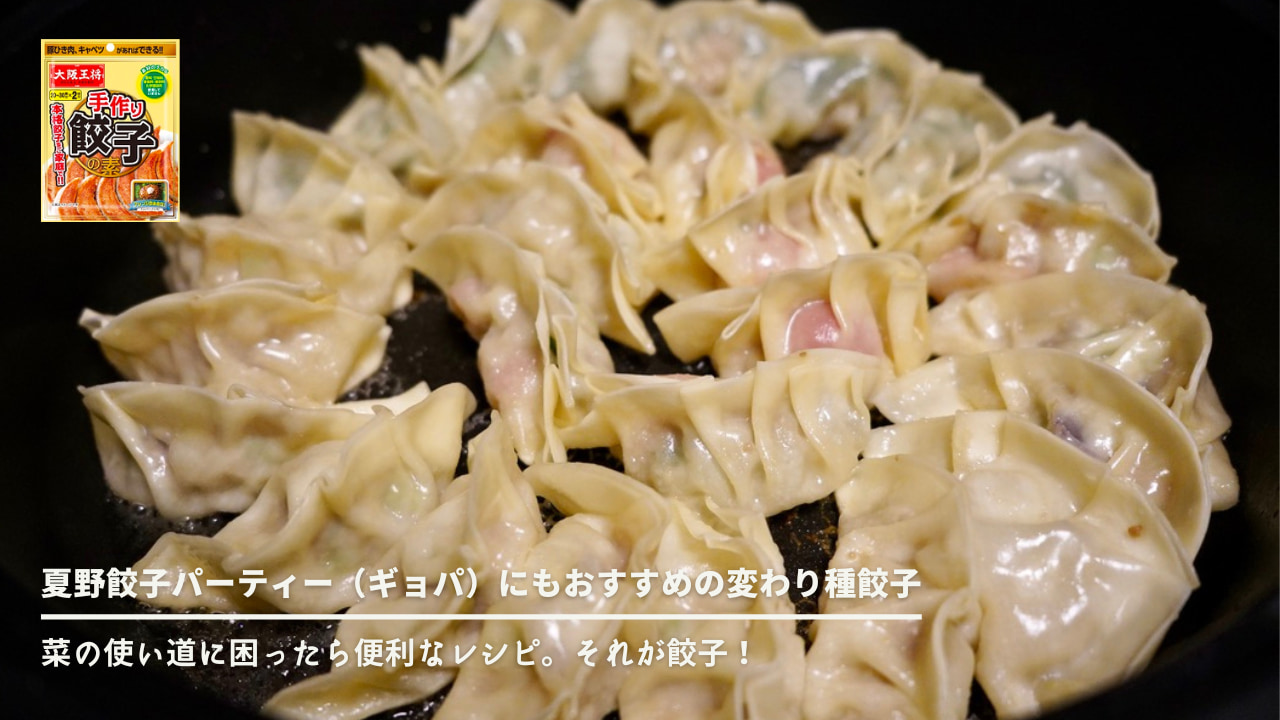

ぷるもち水餃子のアレンジレシピは無限大!?100レシピ公開中

こんにちは。今回の記事はぷるもち水餃子アレンジレシピの紹介です。私の記事ではちょこちょこと紹介させて頂いているぷるもち水餃子のアレンジレシピですが、この度レシピの種類が100個に到達しました!!ここで改めて、是非試してほしいおすすめレシピをご紹介します♪ おすすめレシピ4選 お好きなたれにつけて めっちゃ王道の食べ方だけど、これは外せない食べ方なので、改めて紹介。 ポン酢たれ(画像クリックでレシピページへ) ぽん酢で食べる!だし水餃子 一番王道なのはやはりポン酢につけて食べること。間違いなしのおいしさで簡単なので、初心者にはまず是非この食べ方で水餃子を楽しんで頂きたいです。 変わりたれでちょっと味変(画像クリックでレシピページへ) ぷるもち水餃子の和洋中マヨたれ食べ比べ つけだれ3種 担々風つけたれや梅しそだれ、マヨネーズでこってり系のたれも合うんです。何種類か並べて食べ比べができるのも楽しみの1つです。 お好み焼きの具材にも(画像クリックでレシピページへ) レンジでできちゃう!ぷるもち水餃子入りお好み焼き ぷるもち水餃子はお好み焼きの具材にもピッタリなんです。お餅みたいにもっちり、具材のお肉もあるのでボリュームもあり満足感アップします。このレシピはレンジでできる簡単なレシピになっています。フライパンもいらないから片付けも楽チンです。子供のおやつや夜食にちょうどいい量になっています。もちろんホットプレートなどで焼く時も使えますよ~! 冷たくてもおいしく、実は暑い日にもピッタリ(画像クリックでレシピページへ) そうめんのレシピでご存じの方もいるかもしれませんが、実は冷やしてもおいしいぷるもち水餃子。茹でた後冷水でしっかり冷やして、冷製スープでお召し上がりください!夏バテなどで食欲がない日もつるんとして食べやすく、栄養補給もできちゃいます♪ ガスパチョ風ぷるもち水餃子スープ ぷるもち夏のひんやりスープ 寒い時期ははお鍋にじゃんじゃん使って(画像クリックでレシピページへ) 寒い時期はお鍋が多くなると思いますが、具材マンネリ化やボリューム足りないかもという時ありませんか?そんな時は、是非ぷるもち水餃子を入れてみてください!煮崩れしにくいから最後までぷるぷるもちもちの水餃子を味わえます。どんな味にも合うので、ストックしておけばすぐ使えます。〆にラーメンやうどんではなく水餃子!という通な食べ方もおすすめです。 レタスたっぷりヘルシー水餃子鍋 ぷるもち水餃子のトマト鍋 水炊き水餃子鍋 さらにおいしく、2023年9月からリニューアル! ぷるもち水餃子は永久改良していて半年に1回リニューアルを行っています。今回のリニューアルは、もっと水餃子自体のおいしさを楽しんで頂きたいという想いから、素材の味をより引き立てるような味の底上げを行い、コク深い味わいになっています。今まで通り使い勝手の良い万能性は保ちつつ、またあの味が食べたいと思ってもらえるような味づくりを目標としてと考えた末、自社工場で中華の味わいを追求した自家製の焦がし味噌を作って具に隠し味として練り込みました。 素材の味を引き立てながら、中華らしい味わいで大阪王将らしい味になっています。味がよりしっかりしたことでそのまま食べてもおいしく、さらに鍋に入れても存在感があり、より水餃子の味を楽しむことができるようになっています。 新しくなったぷるもち水餃子もアレンジを楽しみながら、どうぞよろしくお願いします!!